皆さんこんにちは。11月21日(金)4~6限目、S3スポーツ科学類型選択者は、甲南大学岡本キャンパスに於いて、曽我部晋哉教授の指導による「運動連鎖について考える」を前半は講義、後半は実技のスケジュールで受講しました。

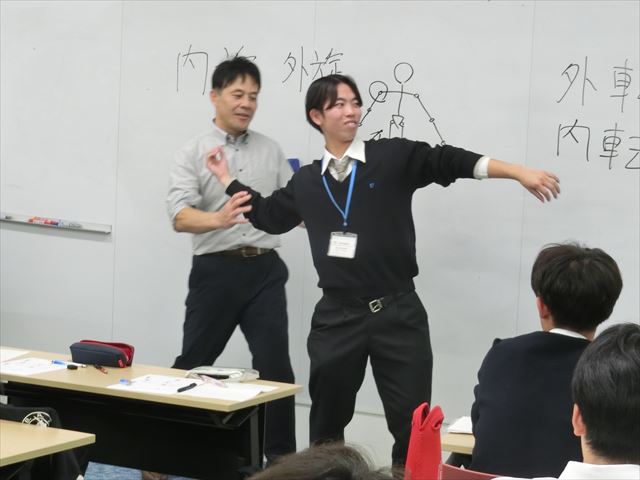

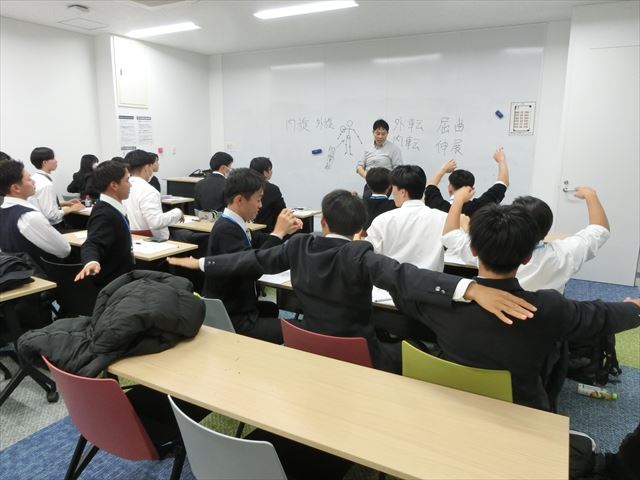

前半の講義では「動きの説明」について学びました。配布されたプリントを見て、記された動きを言葉で直接、曽我部先生に伝えました。しかし、動きを言葉で伝えるのは大変難しく、折角モデルになってくれた先生をおかしな格好にさせてしまいました。その理由は伝える言葉のチョイスでした。「腕を曲げる」ではなく「肘関節を屈曲する」、「腕を上げる」ではなく「肩関節を外転する」等、関節を動かす表現で正しく伝える事を理解しました。

後半の実技では「筋柔軟性と足底圧」を学びました。先ず体育館へ移動し「筋柔軟性」のSLRテスト(Straight Leg Raising Testの略:下肢伸展挙上テスト)を行いました。二人一組となりパートナーが測定される人の足を伸ばしたまま、上に持ち上げていきます。左右の足がそれぞれ床面から90度上がれば合格です。80~90度以下であれば、ハムストリングスの柔軟性が低下しており、腰痛や肉離れを招く恐れがあり事を理解しました。これを受けてPNFストレッチも教わりました。足を伸ばす→力を入れる(パートナーに抵抗をかける)→再び伸ばす→繰り返すのサイクルを2~3回繰り返した結果、90度上がる生徒が出てきました。神経と筋肉の連携を活用した科学的アプローチで、即効性がある事を理解しました。続けてHBDテスト(Heel Buttock Distance Testの略: 踵殿距離テスト)を行いました。うつ伏せで膝を曲げていき、殿部と踵の距離が指2本以内であれば合格です。指が2本以上の場合は、大腿四頭筋の柔軟性が低下しており、膝関節周囲の障害につながる事を理解しました。こちらもPNFストレッチで柔らかくしました。

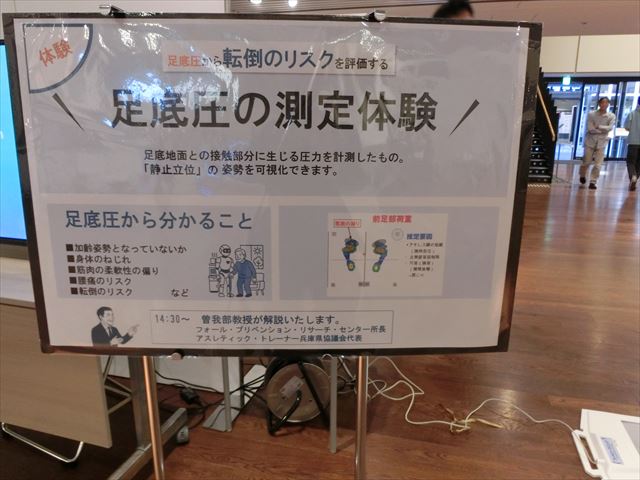

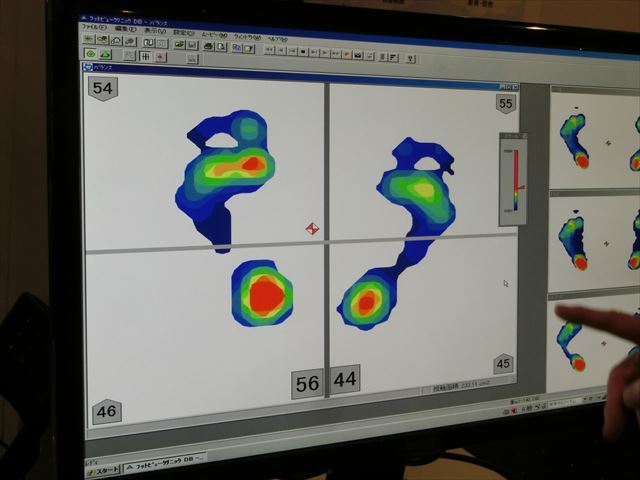

最後に場所をiCommonsに移し、自然科学研究科の大学院生のポスター展示コーナーに参加しました。私たちは1月の課題研究発表会に向けて、学校では発表ポスター作成中です。時期的にも大変タイムリーであり、刺激を受けると同時に、ポスター作りの参考にもなりました。そのまま曽我部先生の「足底圧測定体験」のブースへ移りました。各自が足底圧センサーに乗って測りました。モニターを見ながら、最も圧力が高い箇所、重心の位置を確認し、先生からは、両足外側荷重の人であれば、推定要因として内反足やハイアーチである解説を受け、自らの足の特徴を理解しました。

今年度は、「スクワット」、「トレーニング速度」、「運動連鎖」のテーマを3回に分けて、講義と実技を曽我部教授に、丁寧に御指導いただきました。スポーツ科学類型の高校生にとって、貴重なさきどり学習であると考えています。今後も続く限り、よろしくお願いいたします。

Comments are closed